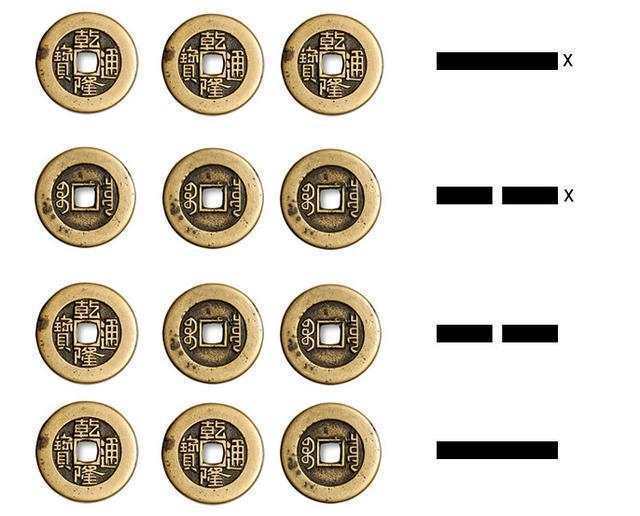

《易经》六联体卦画的“--”和“—”

内容摘要:作为构成《易经》六联体卦画的“- -”和“—”,原本是没有实际意义的线条,但出现在特定卦画的特定位置时,这些线条或线条形成的组合,会形成具有特定寓意的“物象”,与相关爻辞内容紧密呼应。线条“- -”和“—”,有时在卦画中分别蕴含着数值2和3,原本和数字“六”“九”并无关系,因孔子看错相关卦画,错解“迵六”“迵九”爻辞内容,“六”“九”遂作为爻称构件,进入原本没有爻称的《易经》,成为了所谓的阴阳符号的代名词易经筮法三变爻,并影响了易学的发展以及对《易经》的正确解读。

关键词:爻称;阴阳;六九;线条;物象;符号

————————————

在《易经》中,标识阴爻符号“- -”的“六”和标识阳爻符号“—”的“九”,与标识爻在六联体易卦中从下到上所在位置的初、二、三、四、五、上两两搭配形成“爻称”,用于说明某一卦画中的某一爻是阴爻还是阳爻。

吴前衡等学者依据通篇《易经》中只有一个“阴”字,《左传》《国语》里用《易经》算卦或阐释《易经》内容时采取“某卦之某卦”两两对比的模式确定爻位而不用爻称,早期“易传”篇章里孔子采取“易曰”“卦曰”等方式引用《易经》经文而不见爻称等现象,认为孔子之前的《易》文本中没有爻称,“《传》前易学不道阴阳”,是孔子把“阴阳”引入易学。张政烺、张立文、董延寿等一批学者认为,阴爻阳爻两个符号,分别来源于六联体“数字卦”及相关筮法中的偶数奇数,数字是阴阳爻以及“六”“九”等爻称内容的主要来源。

其实,构成《易经》卦画的,是本身没有实际意义的线条而非具有指代功能的符号;表现为数字、用于爻称的“六”“九”,跟“- -”“—”等形成卦画的线条以及线条所蕴含的数值之间,没有必然联系;“六”“九”进入爻称,发端于孔子对《易经》相关卦画及内容的错误解读,并由此为解读《易经》带来了难以预料的影响。

一、构成《易经》卦画的是线条而非阴阳符号

《易经》总计64卦,每一卦均包括六联体卦画和卦辞、爻辞三部分,其中,爻在特定卦画中的位置即“爻位”的寓意,和相关爻辞的内容紧密呼应,“爻位”寓意,则由该线条或相关线条组合在整体卦画中形成的局部画或局部画组合所产生。简而言之,爻本为线条,因其在整体卦画中处于特定位置,或和相关线条在特定卦画的特定位置形成了局部画,遂产生了特定主题下的特定寓意。

以《鼎》卦为例。该卦卦画“

”中,除线条“九二”“九三”共同形成鼎腹之外,其余,最下面的线条“初六”寓意鼎的双足,“六五”寓意鼎的双耳,线条“九四”寓意穿过鼎耳,用于抬起、移动鼎的铉,“上九”寓意作为礼器、用于奖赏的玉铉——有位置的爻,即兼具“物理空间”特点的相关线条,在《鼎》卦卦画中形成了特定的局部画,产生了特定的“物象”及其寓意,并分别与“足”“耳”“铉”“玉铉”等爻辞内容一一相应。

我们把“- -”“—”两种线条从具体的《鼎》卦卦画中剥离出来,不难发现,这些线条本身不具有任何足、耳、铉等特定的物象寓意,只有线条或线条组合形成抽象画,放在特定卦画的特定位置之后,才会产生与相关爻辞相呼应的特定“物象”寓意。如《鼎》卦卦画“

”中的“上九”“六五”线条组合“

”,爻辞“方雨”曾把“上九”看作天上的云彩,把“六五”看作刚刚从云彩中落下的雨滴,使得“上九”“六五”组合形成了特定的物象及寓意“云和雨”,但《鼎》卦中同样的线条组合“九二”“初六”,则因在卦画中处于靠下位置,不曾有高空的“云和雨”这样的寓意。同样的线条组合“

”,放在别的卦画中也是类似情形,极少再出现“云和雨”方面的象和辞。

《易经》中唯一的“阴”字,出现在《中復》卦“九二”爻辞里,爻辞内容为:鸣鹤在阴,其子和之,我有好爵,吾与尔羸之。③

结合《中復》卦画“

”及卦辞“豚鱼吉,和涉大川”内容,从“物象”的角度分析:“九二”“九五”为河岸,“六三”“六四”分别寓意的“水”合而为“川”(古指河流),两者同时又是“川”中的4条“豚鱼”,整个画面描述的是三五成群的白鳍豚,在一起和和美美的样子。

卦画“

”中,“九二”位于“六三”水边,形成了局部物象“水南”之“阴”。爻辞“鸣鹤在阴,其子和之,我有好爵,吾与尔羸之”的大意是:和“初九”爻辞“杅吉”小孩子刚临盆、刚出生相承接,“九二”时期的小鹤(小孩子)长大了一些,到了来回疯跑的少年时期;这一时期,小鹤的妈妈(孩子的母亲)经常用(象征)美食、美物的“好爵”,把到处疯跑的孩子唤回身边照看。该爻辞体现的是特定年龄阶段母子之间的关系,和卦辞“豚鱼吉,和涉大川”意境相合。

用线条“- -”表示“水”、线条“—”表示“岸”这样的物象组合,还出现在《渐》《未济》《既济》等卦里。如《渐》卦卦画“

”中,线条“九三”表示岸,爻辞中有“陆”;“六二”表示岸与水交接的斜坡处,爻辞中有“坂”;“初六”表示远离岸边的深水处,爻辞中有“渊”——因“初六”之“水”离“九三”之“陆”比“六二”之“水”远,爻辞还描述出了“初六”“六二”所蕴含着的不同物象渊与坂的物理空间。类似情形在《易经》中比比皆是,足证《易经》原本属于典型的“象形”思维。

从爻位爻象、八卦取象等更为抽象的“符号”角度,而非线条、线条组合等较为具象的“象形”角度解读“阴”字,曾出现过如下情形:王弼在《周易注》中认为,“九二”居“六三”“六四”重阴(两个阴爻)之下,是“暗昧”之地,“阴”大约和“幽暗”、看不见有关;唐李鼎祚《周易集解》引虞翻注“坎为阴夜,鹤知夜半,故鸣鹤在阴”,大约以白昼为“阳”、夜晚为“阴”;宋朱熹在《周易本义》中认为“鹤在阴,谓九居二”,把第二爻作为了偶数爻位即“阴位”来阐释爻辞内容,明来知德《周易集注》“九居阴爻,在阴之象也”,与朱熹见解相同;学者马恒君在《周易》中提出,“正巽为树,反巽(八卦兑)是树的倒影”,把“阴”注解为“树荫”;陈凯东《象说周易》中,取二至五爻“正反两艮(震为反艮)”象,认为“阴”说的是“山阴”。

显而易见,因各人符号取“象”的视角、方法和内容不同,对“阴”字的解读,分别出现了“暗昧”之地、夜晚、二爻阴位、树荫、山阴等大相径庭的结果。这是传统易学用大体相同的爻位爻象、八卦取象所构建的“象数”体系解读《易经》随处可见的情形。即,表面上看,各人所用大体不脱阴阳、八卦等抽象符号及相应的“象”,但同样的抽象符号在具体的卦、爻中具体取“象”运用时,又往往因人而异易经筮法三变爻,表现出较大的随意性和解读结果的差异性,反复说明阴阳、八卦等抽象符号形成的“象数解易”体系,其实并无一定之规。

由此可知,构成《易经》六联体卦画的是线条组合而非符号组合,产生寓意的是线条或线条组合形成的画或局部画表达的“物象”。我们既不能把“

”这样的六联体卦画,随意切割成两个非常抽象的“三联体”八卦符号“☲”和“☴”,去破坏象形卦画本身所具有的“物象”,也不能把本身没有实在意义的线条“- -”“—”从卦画中剥离出来,赋予其格外的、具有指代功能的符号意义,并依此画蛇添足、无中生有构建“象数符号”体系,反过来再用人造符号人造象来诠释明显属于“象形”思维而非“符号”系统的《易经》。

二、“- -”“—”线条本身蕴含的数值

深入研究比对发现,构成六联体卦画的线条“- -”和“—”,在《易经》的一些卦画中,确实蕴含着数值,且依然与相关爻辞内容紧密呼应。较为明显的如《鼎》卦“

”的“六五”之“耳”和“初六”之“足”,线条“- -”中蕴含着明显的数值“2”。鼎本双耳三足,“初六”呈现“2”的“双足”貌,分别与相应爻辞“鼎填止(趾)”“鼎折足”内容相关——“鼎填止”指采取摇晃的方式清洗鼎时,有1个鼎趾悬空着;“鼎折足”指鼎的重量加上食物的重量,把鼎的1足给压弯了,所以该鼎被画成了比较另类的“双足”鼎。

诸如鼎耳、鼎足等“- -”蕴含数值“2”的情形,在《易经》中还有多处,似乎线条“- -”中,包含着左右对称的2个更小的、蕴含着数值“1”的线条“-”。为方便表述,我们在下文中把蕴含着数值“1”的小线条“-”称为“线条a”,把蕴含着数值“2”的线条“- -”称为“线条b”,把蕴含着其它数值的线条“—”称为“线条c”,并与1、2、3、4、5、6相结合,以表示线条b或线条c在某卦卦画中从下到上的位置。

研究发现,作为卦画中有时蕴含着数值信息的线条,不但线条b由2个线条a组成,即“- -”由2个“-”组成,且线条c“—”中蕴含的数值明显大于线条b“- -”,相应的爻辞中常常有数字“三”出现。

如《钦》卦卦画“

”中的线条b1,寓意女子左右对称的双足,线条b2,寓意位于双足之上的小腿,相应的爻辞分别用“拇(大拇指,代指脚)”和“腓(小腿肚)”表示;《根》卦卦画“

”中的线条b1和b2与《钦》卦类似,爻辞中分别有“根其止(趾)”“根其肥(腓)”,与线条在卦画中的寓意相呼应。

相比较而言,《筮蓋》卦卦画“

”中的c1也为“趾”,本应用线条b1表示,因“勾校滅止(趾)”,b1双脚中增加了刑具“校”,这才用明显多于b1内容的线条c1来表示。即,卦画“

”中c1的值,等于在双脚b1之外再加一副刑具,其中蕴含着左右双脚和刑具3样东西。该卦线条c4寓意的“双手”,与c1情形类似,也是在b4“双手”中增加了刑具“手枷”所致,所以线条变成了蕴含着数值3的c4。

直接用3表示线条c蕴含数值的情形,还有《襦》卦“

”的“上六”爻辞“入于穴,有不楚客三人来”,线条b6表示“穴”,线条c5表示穴外所来的“三人”;《同人》卦“

”中的c3,相应爻辞有“三岁不兴”内容,等等。

线条b、c分别蕴含着不同数值2、3的情形,在《损》卦和《明夷》卦中,还形成过鲜明对比。《损》卦“”的“六三”爻辞,内容为“三人行,则损一人,一人行,则得其友”。通过上述对比,我们约略可知:线条c3减去“一人”线条a,可成为卦画中的线条b3;“六三”爻中的线条a再得一“其友”线条a,2个a也可以成为蕴含着数值2的线条b3。此处,我们甚至可以用“c-a=b”即“3-1=2”,“a+a=b”即“1+1=2”这样的公式来表述爻辞“三人行,则损一人,一人行,则得其友”。

《明夷》卦“

”中,代表“明”的太阳鸟三足金乌,本有“三足三翼”,“初九”爻辞“垂其左翼”,把线条b2视为了太阳鸟“三翼垂其一”即“c2-a”的“双翼”。“六二”爻辞“夷于左股(大腿)”,也把线条b2视为了“三股夷其一”的“双股”,此时,线条c1所在的股下位置“趾”,则保留了太阳鸟的“三足”本色,即此时的线条c1中,依然蕴含着数值3的信息。

基本确定线条“- -”、线条“—”有时在卦画中分别蕴含着数值2、3之后,我们将其代入帛书《易经》中《键》《川》两卦所独有的爻辞“迵九,见群龙无首,吉”和“迵六,利永贞”里,则会出现这样的结果:卦画“

”和“

”中,“九”和“六”分别指“☰”和“☷”蕴含的数值,即“☰”由3个蕴含着数值3的线条c组成,“☷”由3个蕴含着数值2的线条b组成;“迵九”和“迵六”,“迵”是“相迭”的意思;“迵九”“迵六”分别指2个“九”、2个“六”上下相迭。

“迵九”“迵六”,今本《易经》写作“用九”“用六”,通常的解释是,算卦时遇到的6个数字,如果全部是老阳“9”或全部是老阴“6”,则要用这两条特殊的“用爻”给出相应解释。

从线条b、c本身蕴含着数值的角度看,帛书《易经》的爻辞“迵九,见群龙无首,吉”,承接于“上九”爻辞“抗龙有悔”,大意是说,看到卦画中群龙即群龙代表的诸侯群体“☰”,和商朝统治集团“☰”,两大势力之间实力相当,诸侯不把纣王当首领,便于当时在“抗龙”中处于势弱的周邦防商、反商,故“吉”。

爻辞“迵六,利永贞”,承接于爻辞“龙战于野,其血玄黄”,“贞”特指卦辞中的“牝马之贞”,意为暂时保持母马那种柔顺的性情(不予反抗)。“利永贞”,暗指武王集团和纣王集团爆发牧野之战时,“☷”和“☷”两个阵营实力相当,周人此时应继续韬光养晦,等实力明显超过对方时再予讨伐,而不应在和商实力相当时急于求成、爆发激烈冲突。

比对“迵九”数值来看数值相对小一些的“迵六”,历史上牧野之战中曾真实存在过的周邦“以少胜多”,商邑兵力不足、奴隶来补等情况,与特殊爻辞“迵六”所蕴含的较小数值之间,或许不仅仅是一种巧合关系,更像是特意安排。

三、所谓的“数字”和阴阳爻之间的关系

据笔者比对分析,近现代考古发现的所谓的由数字构成六联体“数字卦”,以及战国竹简《易》用数字六“︿”表示阴爻,马王堆帛书《易》用数字“八”表示阴爻等说法,均属猜测,是人为地让数字单、双分别和阳、阴发生关系的结果,缺乏强有力的证据支撑和严密论证。

其实在“数字卦”中,“九”出现的次数极少;“X”和“

”与古数字“五”的写法“

”大为不同;所谓的“六”存在“︿”和“﹀”两种画法;有的数字卦中,“︿”和“八”同时存在。张政烺在《帛书跋》一文中写道:“(六)通常铭文中皆写作‘介(形)’,无作‘︿’者”,外加线条b和线条c在《易经》中有时确实蕴含着数值2和3,我们其实并没有所谓的“数字卦”由数字构成、作为爻称的“六”“九”由数或筮数而来的充足证据。

据考辨,这些所谓的“数字卦”中的“数字”,其实刻画的是类似于《龟策列传》中记载的、具有象形特征的“龟兆”。比如龟兆线条“十”,不是古数字“七”,“—”是龟兆中的“横”纹,“|”是龟兆中的龟甲中缝,裂纹组合“十”合指“正”;与“十”相对的“九”表示扭曲而“不端正”。比如龟兆“X”,把两侧的“兆支”补全之后为“

”,不是古数字“五”,这两种龟兆均表示“肣”、封闭,有禁止的意思;与之相对的龟兆“八”指“开”,有通畅无阻的意思。孔子在帛书《系辞》中谈及的“阖户谓之川”“辟(闭)门谓之键”中,爻还保留着龟兆“开”“肣”等的痕迹,在“君子终日键键”“归而逋”等多处物象、爻辞中,爻也还有“开”“肣”等情形存在。

古人龟卜时,往往先预设占卜之事出现哪一种龟兆为吉,出现哪一种龟兆为凶,并在《龟策列传》中把龟兆分为首、身、足三部分进行带有组合色彩的预设,预设内容称为“命龟辞”。待灼烧龟甲形成龟兆后,再比对龟兆和预设情形,以确定占卜结果是吉是凶,龟兆出现不同情形该如何应对。

此外,《龟策列传》命龟辞中反复出现的“桥上”“桥下”等内容,也应和线条“︿”和“﹀”呈现不同的方向密切相关。这两种线条b呈现不同“方向”、寓意不同“物象”的情况,在《易经》中比比皆是。如爻辞出现“田”“茭”的地方,几乎都是线条组合“”,下面的线条c寓意土地,上面带有方向性的线条“﹀”,寓意省去植物主干(龟甲中缝)、左右对称的枝杈。八卦震“☳”取木、林象,所用即“﹀”这种具有方向意义的“枝杈”。而爻辞出现“山”“陵”的地方,从来没有出现过代表“山”的八卦符号“☶”,也都是线条组合“

”,此时,线条c寓意地平面,线条“︿”寓意突起的山、陵,用物象的手法可描绘成“

”;我们把该物象两侧省略掉的“兆支”补上去,物象可描绘成“

”,和古文“山”字非常接近。

如此一来,《易经》卦画的源头及演变路径,就显得前所未有的清晰:原本即具有“开”“肣”“正”“不正”“桥上”“桥下”等象形特征的甲骨裂纹“兆”,逐渐规范为蕴含着物象、方向、数值等元素的线条。线条组合成象形画形成六联体卦画,线条或线条组合形成局部画,再增加“位”这一元素即“物理空间”特征形成特定的寓意,和相应的爻辞一一呼应,形成了以“观象系辞”为主要特点的《易经》体系。

四、“六”“九”进入爻称的路径以及后续影响

综上所述,《易经》原本是完整的“观象系辞”体系,构成物象的线条本身没有任何实指意义。自孔子把阴阳概念植入易学领域,并用“六”“九”分别指代阴爻、阳爻,逐渐构建出体现儒家阳尊阴卑、阳贵阴贱、阳主阴随等伦理思想的解“易”体系之后,到汉朝的熹平石经《易》文本,以往在战国竹简、西汉初年帛书《易经》等卦画中曾经使用过的“︿”“﹀”“八”等线条,统一成了“- -”这种看上去没有方向感、更不像线条的符号,并由此掀起了汉及此后的“象数解易”热。

上文对孔子错误理解“六”“九”的情形,已作了详细说明,兹对“六”“九”进入爻称的路径及带来的相关影响,赘述如下:

马王堆出土的帛书《系辞》中,孔子多处论及阴阳。“六画而成章,九句(曲勾)焉柔,正直焉刚”“键川也者,易之门户也”等的描述中,爻还带有“画”、线条形状、龟卜用语“开”“肣”等寓意特征,到“九也者,六肴(爻)之大也。为九之状,浮首承下,蛇身偻曲,其为龙类也夫”,表明孔子已然混淆了线条c组合“☰”所蕴含的数值“9”,错误地把蕴含着数值3的线条“—”理解、称为了“九”,并描述了“线条”非“符号”的形状。到“六刚无柔,是谓大阳,此天之意也……六柔无刚,此地之意也”,孔子则把《键》卦中的“君子龙”和《川》卦中的“牝马”,分别和阳、阴、天、地等联系在一起,顺理成章地导出了“键,阳物也,川,阴物也”“键道成男,川道成女”“崇效天,卑法地”“天尊地卑,键川定矣,卑高以陈,贵贱位矣”等伦理尊卑思想,逐步构建了带有鲜明孔子烙印的传统易学思想体系,为“六”“九”进入爻称创造了条件、提供了理论依据。晚于孔子的帛书《缪和》中,出现了“涣之九二”“丰之九四”等爻称,表明“六”“九”作为阴阳爻符号的代名词,这时已进入《易经》。

然则,原本不具有实在意义的线条转化为具有对立统一意义的阴阳符号,并由此演绎出两仪、四象、八卦符号体系,以及相应的“中、正、乘、承、比、应”等爻位爻象、八卦取象“象数解易”体系,在助推易学蓬勃兴起的同时,也因孔子在历史上的特殊地位和影响力,为后人正确解读、使用《易经》,形成了灾难性的影响和阻碍。

如《鼎》卦的覆卦《勒》,卦画“”头上脚下或旋转180度倒置,则会形成新的卦画“”,从“1+5”“玉铉+带有铉的鼎”物象组合,变为“5+1”“兽皮+牛皮绳”物象组合,被今本《易经》“非覆即反”地挨着排在一起。《勒》卦卦画“”中,上面5个线条组合是虎、豹等动物的物象,线条b2和b6分别指虎、豹的双后肢、双前肢,线条c1为新的、结实的牛皮绳,即“初九”爻辞中的“黄牛之勒”,其作用是“巳日乃勒”,让大人、君子分别把象征其地位和身份的虎皮、豹皮勒在身上,参加祭祀活动。这种卦画顺序排列,也体现了“勒”穿衣、“鼎”烹饪这样的《易经》卦序特色。

后人把卦画“”拆分为上泽“☱”下火“☲”两个非常抽象的八卦符号,又异常抽象地称泽为少女、离为中女,在“彖”中释为“革,水火相息(泽水、离火不相容),二女同居,其志不相得曰革”,不但用符号体系破坏了卦画本身具有的物象特征、象形思维,把《勒》卦原本应为祭祀时穿特殊衣服的主旨,硬生生转移到了“汤武革命”上,还使《易经》的解读日益脱离古人生活,变得至今玄奥艰深、晦涩难懂。

如何正本清源,历史地看清“六”“九”指代阴阳、进入爻称的路径,还原《易经》卦画、局部画以及线条的“物象”原貌、“象形”特色,摆脱阴阳、八卦等“象数符号”影响正确解读、使用《易经》,我们还有很长的路要走。

五、结 语

认真考证“数字卦”、不同的《易》文本、马王堆帛书经传中的孔子易学思想,我们对《易经》爻称中的“六”“九”,可得出如下结论:

1.《易经》中原本没有爻称,构成六联体卦画的是不具有实在意义的线条“- -”和“—”,而非具有指代功能的阴阳符号;

2.线条“- -”和“—”在特定的卦画中,具有方向、位置、数值、物象等元素,线条或线条组合形成的局部画放在特定的卦画中,可产生与爻辞内容相呼应的物象寓意;

3.“六”“九”进入爻称,和孔子错误理解卦画及“迵六”“迵九”内容有关,自孔子把阴阳概念植入易学、形成卦画的线条日益符号化之后,逐渐兴起了带有尊卑色彩的传统“象数解易”体系,也因此破坏了《易经》所具有的“象形”本色。

—————

作者王力飞,江苏淮安人

推荐:墨香北易号